Нобелевская премия по литературе многими в современном мире считается самой высокой и точной оценкой достижений писателей. Это мнение о Нобелевской премии держится довольно долго, годов с десятых двадцатого века. Давайте зададимся вопросом: насколько это мнение соответствует истине? Отвечая на вопрос, рассмотрим ситуации, связанные с присуждением Нобелевской премии русским писателям. Их было пять. Иван Бунин (получил премию в 1933 году), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987).

Насколько эти премии были заслужены и были ли другие русские писатели, которые в эти же годы могли реально претендовать на Нобелевскую премию? На первый вопрос можно ответить так: почти все русские писатели премию получили заслуженно. На второй вопрос ответ не будет таким коротким.

В тридцатые годы в России было, как минимум, три писателя, заслуживающих Нобелевской премии. Максим Горький с его бессмертными пьесами, на которых, наряду с пьесами Антона Чехова, поднимался великий русский МХТ, романом «Жизнь Клима Самгина», повестями и рассказами. Алексей Толстой с «Хождениями по мукам» (не будем брать в расчет третью часть, написанную в 1941 году, потому что в 1928 году автором и критиками произведение в двух частях считалось завершенным), блистательными повестями и рассказами. Михаил Шолохов, опубликовавший до первой половины тридцатых годов три части «Тихого Дона» и «Донские рассказы».

Но премию дали Бунину. Почему? Потому что он жил за пределами СССР, был ярым врагом режима и постоянно критиковал его. А три других русских писателя жили и работали в Советском Союзе. Присуждение премии не просто русскому, а советскому русскому писателю означало бы признание факта, что в СССР есть настоящая литература. Но на такое признание распределители премий и стоящие за ними хозяева «цивилизованного мира» пойти не могли.

Еще красноречивее была ситуация с присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку. Гениальному поэту премию дали в связи с прозаическим, художественно слабоватым, зато идейно угодным противникам советского режима, произведением «Доктор Живаго», что весьма ярко свидетельствует о целях и задачах держателей премии.

Тут надо заметить, что Нобелевскую премию по литературе, хотя и присуждают в связи с конкретным произведением, в формулировке его название не указывают. При этом формулируют так, что название премируемого произведения не сможет прочитать только очень далекий от литературы человек. Например, Пастернаку премию присудили «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Присудили бы её только за стихи и плюсом к стихам – за переводы на русский язык произведений Гёте и Шекспира, не было бы в формулировке слов о продолжении традиций великого русского эпического романа, а вместо этого было бы сказано, например, о сближении мировых культур – и было бы все в рамках приличий. Не выпирала бы из этой премии рукоять идеологической дубины. Но не могли распределители премии удержаться от демонстрации рукояти. Да что там не могли – они хотели ее продемонстрировать, вот, мол, Россия – наше отношение к тебе и к твоим писателям.

И самое страшное, что именно этой рукоятью идеологической дубины, за которую ухватился дуболом Хрущёв, был убит Пастернак. Но, в конечном счете, смерть этого гениального поэта, у которого в результате инспирированной Хрущёвым травли, началась неизлечимая болезнь, на совести нобелевского комитета, и особенно тех, кто этим комитетом кукловодили.

Наверное, любому, кто хоть малость знаком с историей русской литературы советского периода, понятно, что Пастернака убил Хрущёв (и если бы его одного — самоубийство Фадеева целиком на совести этого исторического персонажа, — прим. ред.). Конечно, не в прямом смысле убил, а в переносном. Но мне-то, читателю, какая разница: урод во власти убил гениального поэта. Почему он это сделал? А вот прочитайте стихотворение Бориса Леонидовича, написанное им в 1956 году, почти сразу после позорнейшего хрущёвского ХХ съезда КПСС*.

*** Культ личности забрызган грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Ещё по-прежнему в ходу. И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпёж, Фотографические группы Одних свиноподобных рож. И культ злоречья и мещанства Ещё по-прежнему в чести, Так что стреляются от пьянства, Не в силах этого снести.

Не стану подробно разъяснять это стихотворение. Скажу только о трёх моментах. Первый: «На сороковом году» – в 1956 году шёл сороковой год Октябрьской революции. Второй: «Стреляются от пьянства, не в силах этого снести» – в 1956 году застрелился руководитель Союза писателей СССР, автор «Молодой гвардии» Александр Фадеев, не выдержавший начала хрущёвской слякоти, впоследствии названной оттепелью. Третий, самый страшный для Пастернака: «Фотографические группы одних свиноподобных рож», Хрущёв, скорее всего, узнал себя в свиноподобной роже, и начал травлю Пастернака, приведшую к преждевременной смерти гениального поэта.

А были ли в это время (в 1958 году) в СССР другие писатели, заслуживающие Нобелевской премии? Конечно, были. Шолохов, который получит ее в 1965 году, и Александр Твардовский, который не получит ее никогда, хотя за «Василия Теркина» эту премию ему надо было дать сразу после второй мировой войны. И, кстати, «Василия Теркина» высоко оценил Иван Бунин, не признававший Есенина, Маяковского, не полностью признававший Блока. Пусть непризнание трех великих русских поэтов останется на совести Бунина, но признание им советского поэта Твардовского дорогого стоит.

В письме от 10 сентября 1947 года к жившему и работавшему в Советском Союзе своему другу, писателю Николаю Телешову, он сказал: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Тёркин») и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина»».

Бунин зря опасался, что Твардовский останется автором одной книги. В 1968 году Александр Трифонович написал коротенькое, всего из шести строчек состоящее стихотворение, которое, на мой вкус, перевешивает всю стихотворную лирику о войне. Вот оно.

***

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь,

– Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

А самым, на первый взгляд, непонятным было присуждение премии Михаилу Шолохову. Ну, действительно, русский патриот, казак, и его произведение «Тихий Дон» – гордость не только русской литературы, но общечеловеческое достояние. Все сходится. Не сходятся только известная позиция держателей премии и присуждение ее самому заслуживающему на тот момент русскому писателю.

Предполагаю, роль сыграло то обстоятельство, что в пятидесятые-шестидесятые годы Михаил Шолохов был в СССР самым авторитетным писателем и деятелем культуры, и иногда решался противостоять Хрущёву. Вступал с ним в полемику. И на Западе на него посматривали, как на самого сильного противника не только Хрущёва, но и вообще всей тогдашней системы. И, видимо, решили его подержать именно в этом качестве. И ошиблись. Меньше всего дивидендов Запад извлек из присуждения Нобелевской премии Шолохову.

А вот гипотетическое присуждение премии вместо Шолохова Твардовскому, напечатавшему в 1962 году в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, было бы для Запада куда как более выгодным вложением политического капитала. Ведь какой можно было бы визг поднимать при любом неосторожном движении Твардовского (а они были) и ответном движении власти. Но не додумались Нобелевские аналитики, просчитались.

Зато не просчитались с присуждением премии Александру Солженицыну. Эта премия оказалась самой идеологической. Присуждена была «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». По очень распространенному мнению – за «Архипелаг Гулаг», который художественным произведением не является.

Желающие доказать, что премия была присуждена не за «Архипелаг Гулаг», легко это сделают. Потому что опубликовано это произведение было в 1973 году, а премия получена в 1970-м. Но, как ни доказывай, люди, придерживающиеся отмеченного выше распространенного мнения, по своему, правы. Потому что именно «Архипелаг Гулаг» стал наиболее тяжелой идеологической дубиной. И именно этой дубиной Запад нанес самые сильные удары по СССР.

В 1970 году в СССР и за рубежом работали немало русских писателей, которые были, как минимум, не менее талантливы, чем Солженицын. Владимир Набоков, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. И каждый из них заслуживал премии ничуть не меньше, чем Солженицын. Но ни у кого из них не было такой «биографии борца с режимом», такого несгибаемого характера и такого желания бороться и побеждать.

Последним из русских писателей Нобелевскую премию получил Иосиф Бродский. В 1987 году, когда судьба Советского Союза была уже почти решена. И новых идеологических инструментов в борьбе с СССР Западу не требовалось. Премию можно было дать кому угодно из представителей интернационального крыла советской литературы.

Про патриотическое крыло советской литературы крыло молчу, потому что Нобелевский комитет, как в восьмидесятые годы, так и в предыдущие, ни при каких условиях не дал бы премию русскому писателю-патриоту. Хотя к 1987 году уже написал многие свои лучшие вещи, например, великий русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов.

Премию дали «изгнаннику» Бродскому, который довольно высокомерно относился к большинству советских писателей – своих современников. Известны его пренебрежительные и более того, откровенно оскорбительные, высказывания о Константине Симонове, Давиде Самойлове, Александре Межирове, Евгении Евтушенко. А между тем двое последних были противниками режима никак не менее убежденными, чем Бродский. Но авторитет Нобелевской премии «накачал авторитетом» и самого Бродского, который, на мой взгляд, никак не более крупный поэт, чем перечисленные выше. А абсолютно беспристрастный читательский взгляд на Бродского позволяет сказать о нём так: сочинитель средненький.

Ну и для полноты раскрытия темы приведу зафиксированный Соломоном Волковым отзыв Бродского о русских поэтах-фронтовиках:

Существует, конечно, поколение так называемых военных поэтов, начиная с полного ничтожества – Сергея Орлова, царство ему небесное. Или какого-нибудь там Межирова – сопли, не лезущие ни в какие ворота. Все эти константины симоновы и сурковы (царство обоим небесное – которое они боюсь, не увидят) – это не о национальной трагедии, не о крушении мира: это всё больше о жалости к самому себе. Просьба, чтоб пожалели. Я не говорю уже обо всём послевоенном грязевом потоке, о махинациях кулаками после драки: в лучшем случае это драма, взятая за неимением собственной; в худшем – эксплуатация покойников и вода на мельницу министерства обороны. Попросту охмурение призывников. Понимания случившегося с нацией ни на грош.

После такого отзыва Бродского о наших поэтах-фронтовиках я даже не знаю, как следует назвать его самого…

Вот так получали Нобелевскую премию русские писатели. Не столько за художественные достоинства своих произведений, сколько за свою идейную близость держателям премии и за противостояние советскому режиму, борцами с которым они были. Кроме Шолохова и, пожалуй, Пастернака, который, в силу своего мирного характера был просто поэтом, но никак не борцом. Хотя да, почти все получили заслуженно. Впрочем, теперь могу сказать определённо: все, кроме Солженицына и Бродского, потому что они – эстетически ущербны. Что, впрочем, не отменяет тезис об использовании Нобелевской премии по литературе как идеологической дубины для разрушения СССР и России.

Иосиф КУРАЛОВ

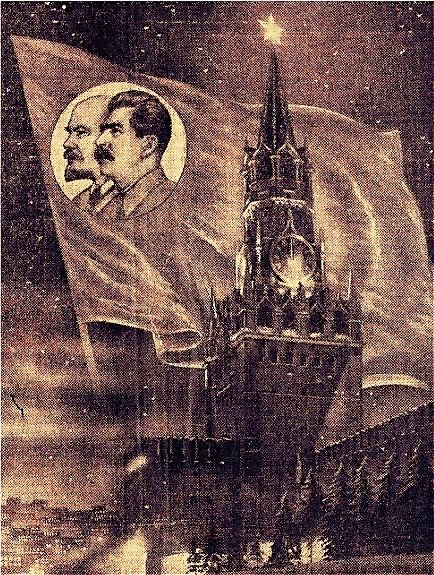

*ХХ съезд КПСС, прочно теперь ассоциирующийся с тем самым докладом Хрущёва, на самом деле, имел совершенно иную, «мирную» повестку, никоим образом не касающуюся личности великого Сталина. Более того, в этом году, и все три предыдущих года после смерти вождя Хрущёв в составе «коллективного руководства» открывал памятники Сталину, сотни памятников — вот, например, в часто ныне в плохих новостях поминаемом Белгороде или в Феодосии…

Открывали памятники, конечно же, добрыми, восторженными речами, Хрущёв никому не уступал в красноречии среди тех соперников на первое место в ЦК, коих мы хорошо знаем: Маленкову, Берии, Булганину. Памятники не были типовыми, кстати, везде чувствовалась творческая искорка инициаторов установки — а это были местные советы, рабочие коллективы, просто жилищные кооперативы (территориальное самоуправление, как сказали бы сейчас). Вот, например, какой скромный но при этом гармоничный памятник вождю советского народа имелся в Вологде. Увы, нынешние памятники Сталину сильно отстают по качеству от тех, что ставились всего-то лишь десятилетие — с 1946 по 1956-й, поскольку поводы установки были вполне очевидные (причём и за пределами СССР — об этом чуть ниже).

Наверху статьи не случайно приведён более известный, даже в кино («Подкидыш», 1936) запечатлённый памятник, занимавший на ВДНХ место последующей ракеты «Восток-1» (символично!). Единство советского народа и коммунистов всего мира тогда имело чёткий стержень, идеологический, прежде всего — им была отнюдь не личность Сталина, но авторитет марксистско-ленинской теории и практики в его лице, на его примере. Разница есть: личного поклонения, славословий вождь сам не терпел и другим запрещал, прямо осаживал, обрывал некоторые речи и тосты, перенаправляя «позитив» на рабочий класс.

Сталин крайне критически относился к тому, что Хрущёв (в меру своей слабой эрудиции) назвал уже существующим давно словосочетанием «культ личности» (прежний его публицистический, общепринятый смысл означал совсем другое: буржуазный индивидуализм, подмена понятий в данном случае не случайна, подлость тут и кроется: противопоставление Личности некоей Коллективу, коллективным ценностям). Готовили доклад малоизвестные персонажи, о которых боялся говорить даже Александр Яковлев, присутствовавший на этом закрытом докладе (оттуда взявший «моральный одобрямс» на вектор своей деятельности, увенчавшийся успехом в августе 1991-го), сам Хрущёв руки к докладу не приложил, только зачитал его (в самом начале — нерешительно). А слушался доклад уже после закрытия съезда — что весьма существенно. Это легко проверить по официальному телевизионному репортажу о ходе и итогах ХХ съезда.

Представители компартий социалистических стран были на закрытом докладе («закрытый» подразумевал отсутствие прессы — ревизионисты Хрущёва вели себя крайне осторожно и подло, понимая, что любое резкое, громкое, публичное движение лишит их власти и доверия в партии — «десталинизация» велась постепенно и была остановлена только Брежневым), они-то и разнесли по миру эту весть. Реакция (в обоих смыслах) не заставила себя ждать: созревший к осени фашистский мятеж в Венгрии под незаметным руководством борца со «сталинизмом» и за «демократический социализм» Имре Надя показал разрушительную силу отступничества Хрущёва.

Задушить эту локальную пока ещё контрреволюцию удалось только благодаря героизму советских воинов и войск стран Варшавского договора — тогда впервые столкнувшихся с необходимостью вместе исполнять интернациональный долг. Существенным фактором было неучастие большинства гражданского населения Будапешта в том, что творил «фашинтерн» с коммунистами (вооружённые американскими автоматами системы «Томпсон» фашистские недобитки из Франции и других европейских капиталистических «просвещённых держав»), а рабочий класс, возглавленный уже Яношем Кадаром, выступил за скорейшее восстановление мирной социалистической жизни (восстание же готовило именно возвращение капитала, причём международного уже, в Венгрию — тема более подробно освещена мной тут).

Любопытно, что в процессе написания «Доктора Живаго» (отражённом в переписке Пастернака) смерть Сталина сыграла важнейшую роль — лично общавшийся по телефону из квартиры в «доме Массолита» (в Лаврушинском переулке) с вождём поэт, конечно, имел некие моральные блокировки до этого события. Его личная «оттепель» началась в марте 1953-го — но не принесла ничего хорошего ему, кроме посмертной славы. Мой разбор романа можно прочитать сейчас только при наличии VPN (хотя, можно со временем переопубликовать и здесь). Например, небольшой постскриптум в романе, касающийся внезапно темы ГУЛАГа — явно плод «слякоти».

Напоминает этот пассаж, скорее, воспоминания о пребывании в немецком плену («воткнули палку в землю — вот и лагерь» — так было в одном островном концлагере, расположенном в территориальных водах Германии, где красноармейцы-«азиаты», по-фашистски «унтерменши», жили в землянках и питались корой, а рядом на отгороженной от них территории военнопленные англичане и американцы играли в волейбол и полноценно питались: расизм в действии), которых Пастернак к тому моменту наслушался немало — ну да что теперь вычислять, откуда дул ветер…

Роман Пастернака действительно «попал в струю» оттепельных процессов — и действительно писался с расчётом на публикацию за границей, чётко под Нобелевку (изначально! это нужно знать, чтобы понимать все дальнейшие ходы — в том числе и закупку американскими агентами в Италии большей части тиража для популяризации произведения). Сам же роман, конечно, настолько слаб (событий и психологического, исторического «контента» в нём — на повесть, никак не более), настолько лишён чёткой политической позиции (которую наивно трактовали как антисоветскую по первости писатели-конкуренты), что и романом-высказыванием, романом-поступком его считать нельзя.

Это вполне местами милые, даже нежные мемуары о московской юности поэта, о странствиях и исканиях его периода Империалистической и Гражданской. Остальное пририсовано пропагандистами с обеих сторон, что придало (в экранизациях — особенно) нелепую «выпуклость» его блёклым героям. Впрочем, и это отдельная тема, заслуживающая, как разбор хода и итогов «ХХ съезда», — отдельной книги (в статью такое, включая документы, не уместится). В своё время с Дмитрием Орловым мы собирались написать о Хрущёве (на ком реально-морально «висят» — все московские репрессированные, как и украинские «уголодомОренные», — и их-то «перевесил» на Хозяина он «развенчанием культа личности») обстоятельную обличительную книгу (в духе Юрия Жукова — причём им уже одобренную) — да запала соавтора не хватило (материал остался)…

Д.Ч.

***Нобелевская премия …-… дубина для разрушения СССР***

Нобелевку давали всегда представителям либерального мозга.

А Сталинскую премию давали либо коммунистам, либо близким к ним.

Так если Вы за справедливость, то у всех рыльце в пуху — по самый хвост.

Шолохов и Бунин — представители «либерального мозга»? что-то у вас опять не сходится в этологии гоминидов! меняйте обобщающий принцип 😉

Шолохов — лауреат Сталинской премии и нобелевской. И Ленинская у него была.

***Шолохов и Бунин — представители «либерального мозга»?***

Чистейшие либералы начиная с происхождения и заканчивая репертуаром.

пример либерализма Шолохова — в студию (что такое либеральное происхождение?))) «Либерал» передаётся по матушке или батюшке?

Здравствуйте, Дмитрий!

Ну что вы клюёте этого несчастного эмигранта всё за какие-то его глупости и за основу его мировоззрения — «вашими обезьяньими законами»!

А что вам подсказывает ваше критическое чувство в отношении его здешней неутомимой пропаганды народовластия, самоуправления, — того, что все что-то должны делать в этом плане, стремиться к новому устройству общества; того, что здесь у вас необходимо создать некий форум для выработки общенационального согласия в этом плане (как будто тут и нет форума, странные речи)?

***пример либерализма Шолохова — в студию***

Либерализм это не зведнополосатые штаны с кольтом, как вешали лапшу на уши коммуняцкие идеологи. Либерализм это один из двух природных способов выживания. И заключается он в том, что любое живое существо достаточно сильное и талантливое (а это передается с генами) чтобы обеспечить себя самостоятельно, таки предпочитает выйти из стада и самореализовываться вне его. Присутствующие тут все либералы поголовно — ни один не трудится в коммуне. Каждый занимается удовлетворением своих потребностей в графомании вместо служения всей популяции на фабрике или у комбайна. И если бы вас читали на западе и хорошо платили, то большая часть давно бы слиняла туда. И как все русские писатели затем очень бы любили родину на расстоянии.

Примеров либерализма Шолохова полно — начиная от того, что он по генетике уже превосходил среднее по популяции. И сам никогда руками не работал. И для личной успешности предпочел жениться не на той кого любил, а на той кто была старше, но отец пообещал в обмен на нее помощь. И жил в среде тех самых казаков коими пугали население остальной России. И страдал именно по интересам казаков, а не остального народа. Собственно и главный герой его великого произведения был казак. Который в итоге так и не пришел к красным ибо либеральное — личное для него было ближе.

Александр Турчин — Вы в курсе, что согласно «обезьяних законов» у Вас будет рак? Причем это не в теории а на 100%. Главная задача чтобы Вы дожили до этого возраста, когда клетки Вашего тела мутируют (под действием вирусных и бактериальных мутагенов) до состояния, когда их геном будет на параллельном переносе частично смешан с мутагеном. И если Вы не будете противостоять этому, то финал будет печальный. И природу не волнует ни наличие у вас образования, ни ваши политические взгляды, ни полный нигилизм в области природных законов. «Обезьяньи законы» для общества являются тем же самым, что сопромат для инженера. Сколько из помета пулю не лепи — нормально летать не будет.

* * *

Литературные наперсточники.

Литературный выкидыш.

Литературный подкидыш.

Литературная подворотня.

Шпана окололитературная.

Просто ****Зи.

СМЕХ

Чего, бывало, ни коснись —

От смеха трудно удержаться…

Хоть удавись…

Я в этой жизни насмеялся.

За панихидою иной

Ещё не то бывает —

Смех распирает сам собой,

Поржать прям так и подмывает.

Так боги древние смеялись,

Поскольку смерти не боялись.

Мир и не должен быть другим,

Он, как известно, из Пуруши

Был создан именно таким,

Что хрена с два его разрушишь,

Когда почти что невозможно

К чему-то отнестись серьёзно.

Не потому ли повсеместно,

Куда ни глянь,

Всё делается через одно место,

Везде одна и та же дрянь.

Но, как на грех,

Один лишь и спасает смех.

Без хохота под солнцем скучно,

С ума сойти..,

Когда во всём сплошной Пуруша,

И его не обойти.

Только представишь на мгновенье

Бескрайний этот муравейник…

Тут не до слёз

От радужных вселенских грёз.

Новый год и ёлочка с пожаром

Николай Сербовеликов

На Большой Никитской в ЦДЛ,

В «погребок Ауэрбаха»,

Где легко я вечность прогудел,

Конопля заходит не без страха.

Только явится на горизонте —

Врезать хочется ему по морде…

Я бываю иногда в ударе,

Выдаю под вечер вензеля…

Во вселенной этот мир бездарен,

Как бездарен в мире Конопля.

В нашем клубе я души не чаю

И такое здесь порой несу…

Скоморошничаю…

Коноплю пасу…

Он меня обходит стороной

С давних пор, едва меня завидит.

Его ступор чувствую спиной,

Но не подаю я вида.

И не удостоив взглядом,

Прессовать начну,

То на край стола его присяду,

То бокал ему переверну…

Снег метёт, как будто слух ползёт,

Вдоль по Поварской и по бульварам…

Коноплю встречает новый год,

Новый год и ёлочка с пожаром…

Он всегда мечтает о верхах,

Но ему под плинтусом не тесно,

Наблюдать за ним мне интересно,

Как дрожит стакан в его руках.

И представить невозможно даже,

Застит свет кругом

Конопля.., где Конопля — там лажа,

Там, где Конопля — всегда облом.

Конопли, скажу, на целом свете

Развелось, как белых мух зимой,

Как и в нижнем долбанном буфете,

Их тут каждый третий…

И второй.

Издавна на этой «кухне ведьм»

Эфемерный он оставил след.

От тоски и каждодневной скуки

В чём-то наше шобло я люблю,

То пошлю, бывало, на три буквы,

То ещё куда-нибудь пошлю…

Я другого способа не знаю,

Как мириться с этим кодляком —

Всех под плинтус весело вгоняю…

И не сожалею ни о чём,

Скоморошничаю…

Коноплю прессую понемногу,

От чего, бывает, кайф ловлю.

Может, было так угодно богу —

Загонять под плинтус Коноплю.

Не случайно, видно, Конопля

Чем-то мне напоминает гадов

Из ползучей украинской рады,

Одним словом — тля.

Знаю я, и он меня пасёт,

Вечно поджидает и недаром…

Ждёт его из года в год, из года в год

Новый год и ёлочка с пожаром…

Для него под солнцем места краше

Не найти, чем место у параши.

АЛЬТЕР ЭГО

У Серба есть свой альтер эго

Великосербов, мать его..,

Что, если честно, кроме смеха,

Не вызывает ничего.

Потеет, лезет вон из кожи,

Пытаясь Сербу подражать…

От бога всё, бездарность — тоже,

Что можно тут ещё сказать…

В чужое творчество влюбился,

Иначе, видно, не прожить,

Так ничему и не научился,

Но это можно и простить.

Даже фамилию у Серба

Он взял навыворот слегка.

Всегда у всех Великосербов

Жизнь под луною коротка.

Но, главное, вот что ужасно,

Чем альтер эго вечно быть,

Чтоб он не мучился напрасно,

Его бы надо замочить.

Сошёл с ума Великосербов…

Их слишком много развелось,

Он не последний и не первый.

Откуда только набралось…

Их развелось ну очень много,

Влюблённых в творчество других…

Всё, что ни делается, — от бога,

И не избавиться от них.

P.S.

Великосербов — это Клюзов,

затраханный бездарной музой.

я ушёл в запой… не скоро выйду

«Намокший, поблекший,

Насупился леший,

Но вспомнил, что здесь его друг — домовой.

Он начал стучаться:

«Где друг, домочадцы?»

А те отвечают: «Запой»»!

***сербовеликов: я ушёл в запой… не скоро выйду***

Я ушёл в запой… не скоро выйду.

Ненавижу этот мир в окне!

Ничего святого в людях нету.

Муза с другом… изменила мне…

🙂 🙂 🙂