Нынешнее первое сентября, начало городского года, был омрачено для нас, выпускников 91-й школы. 26 августа скончалась Наталья Ефимовна Бурштина, учитель литературы, классная руководительница самого первого выпуска «Литература как предмет эстетического цикла», по программе Эльконина-Давыдова. Писать об этом печальном событии как-то сразу, не утратив ритмов переездной суеты – не хотелось. Нужна была пауза, нужно было почтительное молчание.

Недавно совсем и Галина Николаевна Кудина ушла, соавтор программы, в которой класс мой был «подопытными кроликами», попал именами в методички, и теперь – Наталья Ефимовна. Класс мой, выпуск 1992 года, разбросанный по карте мира «центрифугой» начала девяностых – содрогнулся за полгода дважды. Однако, содрогнувшись, надо не растерять, но вспомнить важное – важное и для класса, и для «рубежного» нашего поколения. Правда, Наталья Ефимовна воспитала столько классов, столько поколений, что эти воспоминания будут каплей в Приарбатском океане десятилетий ХХ и ХХI веков! Но мне кажется, что мы как класс литературный имеем тут особенные обязанности, долг первостепенный.

Долг тех, кто мог запросто забегать в родную школу и после её окончания, первого сентября – чтоб показаться учительнице последней, выпустившей нас во взрослый мир. Долг тех, кого Наталь Ефимовна с материнской улыбкой потрёпывала снизу вверх за вихры и за патлы, поощряя и проверяя на крепость тянущиеся всё выше головы…

Мой А-класс, в котором я оказался 1 сентября 1982 случайно (91-я — не районная, родня-психологиня посоветовала), был своего рода мигрантом среди классных руководителей – нас могли в средней школе вдруг передать от «профильной» (русский/литература) Ольги Владимировны Ионовой к заезжему усатому историку, бывшему десантнику. И мы даже были рады, часть класса – «наконец-то мужик». Прогнутые назад от прыжков с парашютом ноги, мощные плечи, уверенный взгляд, командирская речь. Стыдно, но имени историка я категорически не помню, хотя он был к нам очень дружелюбен – однако «учителем жизни» не стал. Может быть, научил любить учебники истории и историю СССР, что позже будет очень важно в спорах… Но десантник не изменил курса класса – программа Кудиной-Новлянской незаметно, иногда через противоречие, самостоятельность и неформальность, как в инкубаторе, накоплением некоего тепла информативной обстановки, вводила нас в мир Литературы не как свода текстов, но — законов творчества, соблазняя творить самим… Позже узнаем, что и это кто-то придумал до наших Николавн – М.М.Бахтин исследователь творчества Достоевского. Нас конструировали весьма научно…

И когда уже на «финишной прямой» литературный класс попал к Наталье Ефимовне, никто не удивлялся – тот же угловой (в сторону ресторана «Прага»), что и у Ольги Владимировны класс, только не на четвёртом, а на третьем этаже, портреты писателей и поэтов на всех стенах… По началу, видимо ещё в угаре перестройки, которая в школе была видна как нигде (да и из здания школы – витрина её, превращённый в пешеходную улицу Арба) — мы посчитали Наталью Ефимовну строгой. То есть не ошиблись, но мы-то думали, что она формально строга, а она… Она потихоньку, часто с иронией, выясняла, кто из нас кто.

Что поделаешь, у многих учителей старших классов были среди учеников клички (у некоторых учителей-мужчин и неприличные). Но даже кличка у нашей новой классной руководительницы была уважительная – Тортила. Она, как хранительница золотого ключика к развитию каждого из нас, приняла класс не как обыкновенный, попутный, а как уже вполне готовый к формовке личностных направлений набор индивидов, разбуженных Литературой, а может быть – и для Литературы. Возможно, это высокопарно и странно сейчас звучит, но было так. Система поощрения творчества и критики, важный момент в программе Кудиной-Новлянской, — журналы лучших сочинений, висящие на стенде, — помнятся мне именно в этом классе. Как и жадное их перелистывание в поисках своей фамилии…

Самый яростный вал зарубежной и отечественной литературы пришёлся на период Ефимовны. И что очень важно, она как старшая коллега Кудиной и Новлянской брала на себя ведение уроков. Очень редко Николавны (чаще одна из них) присутствовали на уроке, но не вмешивались. «Война и мир», Андрей Платонов, Джеймс Джойс, Маркес, Солженицын (ни в какой школьной программе и близко не присутствовавший, а в нашей экспериментальной – «Иван Денисович» и «Матрёнин двор») – чего и кого там только не было! На писателя отводилась максимум неделя.

Неравнодушными к некоторым авторам оказывались даже те, кто стыдился как-то проявлять себя на литературе – тот же хулиганистый дружбан мой Серёга Лановой, например. Он сам очень заинтересовался-зачитался Хэмингуэем, и мне потом дал из папиной библиотеки «Праздник, который всегда с тобой» (так он поныне и со мной). Парни, которые не планировали вообще далее учиться, в двух последних классах, в Литературном – и те находили своих писателей и поэтов: Мишка Гузеев и Андрей Каплун. Самые рослые, умелые, спортивные, любимцы нашего трудовика Игоря Дмитриевича и физрука Виксёма — они спешили во взрослый мир, в ПТУ, но уходили туда из восьмого не с пустыми умами.

Пожалуй, не два последних класса, а восьмой – стал для нас открытием нашего «А» заново. Пробуждением произвольности (на языке психологов). Всё благодаря «инкубатору Тортилы». Мы читали Кортасара по очереди, из класса в класс передавая «Игру в классики», иногда даже по партой. А потом, получив от Кати Родионовой книгу, я ловил на уроке её взгляд на себе – какой-то новый. Сейчас она в США, многодетная мама и филолог, кажется.

Никогда не забыть мне выпускно-впускных экзаменов в восьмом классе, когда былая сонность и инертность средней школы исчезли. Непонимание, откуда и зачем я в литературном классе – изгнал аки бесов Достоевский (он был как раз в восьмом). Да, я хочу учиться именно в этом классе, здесь, я буду бороться за это место! И теперь, выбрав темой сочинения «Мастера и Маргариту», уже пройденных – я буквально пел об обаянии московского быта, а Наталья Ефимовна, как неравнодушный учитель, тихонько подправляла намёками грамматические ошибки, которые не портили содержания, но оценку всё же снижали. Николавны оценивали мысль – этим они избаловали нас, подопытных, но неопытных крольчат (на Геофак МГУ нужно было вовсе не это — но то иная песня). Перешедший рубеж класс стал поменьше, а поэты и писатели посложнее.

Открывались мы друг другу на чтении любимых поэтов из программы, например, или в критических статьях. Какая тогда в экспериментальном классе бушевала демократизация и гласность, не забудет никто из него: нам предложили провести целый урок, наполненный чтением любимых поэтов, как из программы, так и сверх неё. Это была зима девяностого года: вид из учительского окна на серенький Калининский проспект, я сбиваясь читаю у доски «Заговор» Егора Летова, Наталья Ефимовна стоит рядом, взвешивая каждое слово, и конечно, подозревая крамолу какую-нибудь, но с улыбкой родителя, что держит помочи дитяти, учит ходить… А из уст дитяти: «…Потоком рвоты укрась свой ящик/ Потоком рвоты укрась свой погреб» и «Изведай похоть мирской любовью/ Заткни ей чрево сырой собакой…»

К кризису нашего роста и Николавны и Ефимовна относились гуманно и либерально, не пугаясь протуберанцев, вылетающих в неизвестном направлении из щедрых посевов. Мои светло-голубые джинсы в обтяжку (тогда не было «стрейч», эти привезла тётя из Англии, и они сидели для металлиста или панка идеально, но рвались и протирались не на коленках, а сзади), которые Наталья Ефимовна прозвала кальсонами, — были предметом маминого стыда. В сочетании с длиннющими, как у бас-гитариста «Наутилуса» Умецкого волосами и школьным пиджаком, сияющим значками любимых рок-групп, «кальсоны» давали представление об индивиде, весьма далёком от литературы и эстетического цикла, но близком к гитарам и мотоциклам. Но… Опытная наша классная руководительница успокоила маму со спокойствием сказочной Тортилы: это ненадолго, и волосы и кальсоны. Не ошиблась: осенью 91-го ученик уже был лыс, а «кальсоны» сносились. Возникновение в классе тандема (Щиголь/Чёрный) рок-группы «Отход» Наталья Ефимовна и учительница английского, завуч Светлана Александровна приветствовали, и даже были на первом, апрельском концерте в актовом зале школы – более высокой аудитории у нас не было! Ту музыку ещё можно было слушать, она была щадящая (в финале программы шли милые песни «Битлз»), не то, что потом…

А потом все поступили – причём и на журфак, и на филфак МГУ, а я не поступил на какой-то географический. Пролетел на… литературе! (Потому что там не требовались размышления, требовалась грамотность и знание темы «Гроза Островского» на полторы страницы – а не на шесть). Даже математику с физикой сдал, на «родном», «железном» провалился. И торчал весь сентябрь на даче, вороша в печи угли. Но учителя (те самые, Настоящие!) не забывали ни о ком, Николавны звонили домой, выясняли итоги экзаменов. И благодаря их протекции, по ходатайству Ефимовны, Чёрный был извлечён с дачи, из депрессии – начал трудовой путь в должности лаборанта родной 91-й школы.

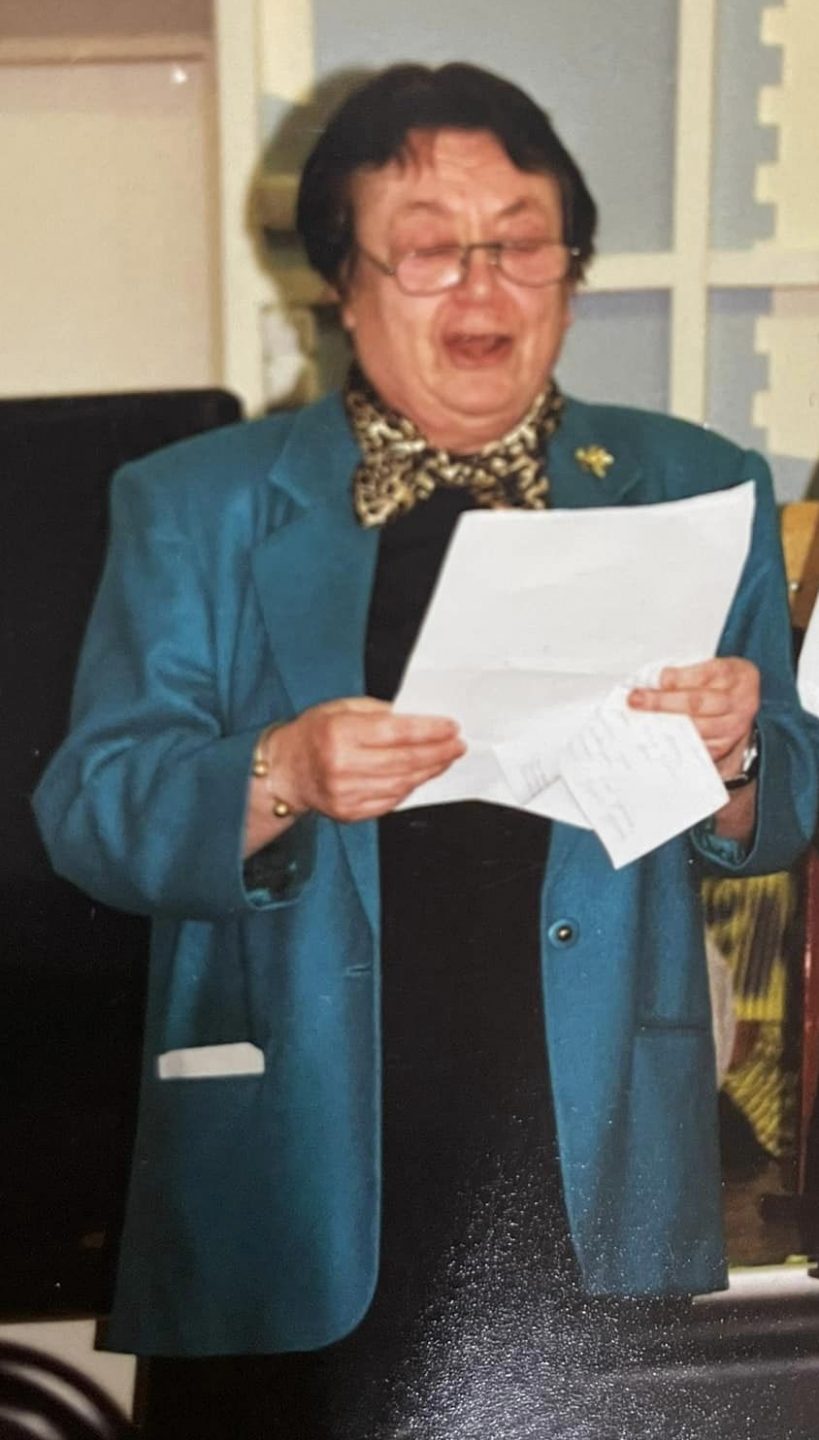

Этот миг и назначим финальным флешбэком: школьная столовая, соединённые в единый длинный стол обычные столики с банкетками, где нам недавно давали бесплатные школьные завтраки. Напротив меня за скромным угощением для учителей с шампанским – Наталья Ефимовна Бурштина и Владимир Миронович Сапожников, легендарные учителя, славу 91-й школы сделавшие мировой (один из выпускников Мироныча придумал «тетрис»). Всё на удивление близко и по-домашнему, и как-то даже странна такая фронтальная близость к лицам демиургов наших душ и дум.

Неизменная строгость и непредсказуемая весёлость взгляда, застывшая в бровях строгость вчитывающегося ума и точнейшей иронии, причём беспощадной и педагогически прожективной одновременно – вот наша Ефимовна, с которой мы и не думаем прощаться, потому что она, как барельефы на иных школах, неизгладима в памяти, в нас. И чтения с нею всех классиков и авангардистов, включая обэриутов — строгость Натальи Ефимовны была побуждающей к самостоятельным суждениям! – богатство неоценимое. Помню, с какой неуверенностью заявлял я тему о Мяковском на устном экзамене в том же восьмом, и как в период его максимальной непопулярности (1990-й) Наталья Ефимовна отзывчиво принимала ту тему – читала сама лирику раннего Маяковского… Тем более, что учился он, пресненский, территориально почти в нашей, предшествовашей нашей на улице Воровского/Поварской школе, — всё это мы знали от неё.

Без пышных фраз и патетики (наоборот, уча её избегать без крайней надобности), Наталья Ефимовна передавала в наши руки и очи ту Москву и страну, которую мы познавали далее сами – в будущем и прошлом направлениях. Стараясь лучше Булгакова написать свои полёты над столицей, осмыслить свои движения в лучах её строения.

Да, с нас можно и нужно теперь за многое спросить, и свой экзамен нам ещё сдавать не раз… Но сейчас не об этом. Сейчас о ней. Последней школьной учительнице моей.

Дмитрий ЧЁРНЫЙ