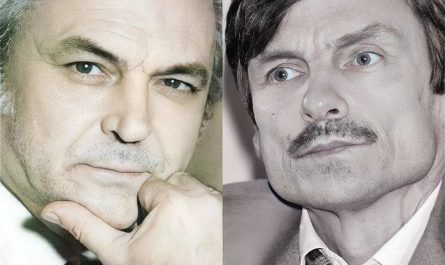

Памяти Бориса Николаевича Куликова, к 85-летию со дня рождения

К Дому культуры на улице Виталия Закруткина в районном городе Семикаракорске группками и поодиночке стекался народ. Грустный, безмолвный. Женщины в тёмных платках, неброских нарядах. Мужчины в сизых облачках табачного дыма. Да и тот мартовский день 1993 года был такой же серый, промозглый, безрадостный, будто природа проявляла солидарность с осиротевшими семикаракорцами и тоже скорбела по поводу большой невосполнимой утраты.

В центре фойе Дома культуры стоял гроб. В нём лежал человек, которого никак нельзя было представить умершим, до того тягостный траурный покой не увязывался с его обликом, с его неуёмной, не расплесканной до конца прижизненной энергией… В гробу лежал Борис Николаевич Куликов — один из ярких, самобытных сыновей Донщины, поэт, прозаик, публицист, казак с широкой, как донская степь, душой, без меры вмещавшей многие горести и радости своих земляков.

Борис Николаевич! Борюшка! Целую его в холодный высокий лоб, сквозь затуманившую глаза слёзную пелену вглядываюсь в знакомое и дорогое с детских лет лицо. Все!.. Кончилась «песня из-за Дона», на самой высокой ноте оборвалась, на самой острой думке – о судьбе Родины. Не вынесло сердце новых страданий, выпавших на долю русского народа, надсадилось, захлебнулось болью. Беспрестанно болело оно в последние годы, встревоженное безмозглой перестройкой, обманом и унижением народа, уничтожением некогда великой страны.

Вижу поверженного в неравном бою заступника земли русской, вижу почерневшую от горя вдову Марию Дмитриевну, осиротевших детей — Володю и Марию, а все не могу поверить в непоправимость случившегося несчастья. Перед глазами, как в кинохронике, мелькают наши былые встречи, шумные разговоры о поэзии, выступления перед земляками, застолья с песнями и плясками, с веселыми и грустными преданьями о родной казачьей старине…

Мы были знакомы с Борисом Николаевичем больше двадцати пяти лет. Я не пишу «дружили», потому что дружба — категория отношений высшего порядка, когда людей объединяет неразрывное духовное родство, острая потребность в постоянном общении, готовность «живот положить за други своя». Мы же по счастливому стечению обстоятельств были земляками и людьми общего круга — «Клуба любителей прекрасного» (сокращенно КЛП) при районной газете «За изобилие». Точнее Борис Куликов, Виталий Закруткин, Виктор Сухоруков, мой отец и еще ряд авторов газеты и школьных преподавателей литературы основали этот клуб, а я и другие представители «племени младого» «выпасались» на его благодатном поле.

Поэзию я любил с самого раннего детства. Особенно мне нравились стихи М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина… Десятки стихотворений я знал наизусть. Однако моё отношение к классикам было робко-восхищённым, как к полубогам. В моем сознании они никак не встраивались в обычное бытие и находились где-то на недосягаемой высоте, куда простым смертным путь заказан. Другое дело — общение с членами литературного клуба. Они свои, доморощенные, одного роду-племени со мной, одной землей вскормленные, одной водой вспоенные…

Семена поэзии, зароненные в душу классиками русской литературы и местными литераторами, постепенно стали давать все более крепкие всходы в виде моих собственных рифмованных строчек. И чем их больше накапливалось, тем более взыскующе и вдумчиво я анализировал творчество своих земляков, начав различать их «лиц не общее выражение». Борис Куликов, по моим представлениям, среди литклубовцев выделялся разнообразием тем, оригинальностью их решения, буйством чувств и образов. А когда в райцентровском книжном магазине появились его первые книги, вышедшие в «Молодой гвардии» и «Советском писателе», я его считал уже чуть ли не мастером. Особенно меня поразило стихотворение «Атака»:

…Тревожно в балке. Храп коней тревожен. Негромкий говор, осторожный крик. Течёт заря по стременам и ножнам, По остриям казачьих верных пик… …И взвизгнул воздух, раненный с утра - «За мной! Вперёд! Намётом аррш! Урра…а…а!» Цокотят копыта, Цокотят копыт По степи ковыльной, По степи калёной, А над головой пули роем. «Быть кому-то убитому, Быть кому-то зарытому, кому-то забытому, Быть кому-то героем…» …Все чаще, чаще падают враги, И наших много падает на землю. И всех земля безмолвная приемлет, Нет для неё ни «тех» и ни «других»…

Мой дедушка в Гражданскую войну воевал в отряде Подтёлкова, потом в кавалерийской дивизии Думенко и Первой Конной армии Будённого. Да и у кого из моих сверстников не воевали отцы в Великую Отечественную, а деды в Гражданскую?! Донскую землю не минула ни та, ни другая кровавая жатва. Мы росли на рассказах отцов и дедов о войне. Поэтому, читая стихотворение «Атака», я, до мурашек на спине, представлял картину казачьей лавы: высверк шашек, извлечённых из ножен; смертный посвист пуль в утреннем чутком воздухе; «быть»… «быть»; дробный стук тысяч копыт; разгорячённость конских и людских тел; непримиримую ярость противоборствующих сторон. И вдруг, как холодный душ, на сознание обрушивались строки: «И всех земля безмолвная приемлет, Нет для неё ни «тех» и ни «других»…

Много позже я осознал, в чём секрет полюбившегося стихотворения. Поэт не просто повествовал о былом, достоверно изображал картину боя, аккумулировал энергию образов, он, подобно волшебнику, останавливал свои строки и мысли в полёте, как конницу на полном скаку, и разворачивал в ином направлении, в иные дали человеческой души… Такое под силу не каждому маститому поэту, не говоря уже о местных авторах районного масштаба. Борис Куликов сразу же вырос в моих глазах от старшего литературного товарища до кумира. Я приобрел его книги «Стихи» и «Вербохлёст» и нашел в них еще немало стихотворений, которые стал заучивать наизусть и читать знакомым, конечно же, прежде всего девчонкам, удивляя и восхищая их. Например, «Запретной любовью», где всё, ну впрямь, как у Григория Мелихова с Аксиньей:

Нам не пели в сто свирелей В краснотале соловьи. Вьюги белые хрипели Песни хмурые свои. Руки нам с тобой не жали. Переулком до реки Нас ухмылкой провожали Хуторские старики. Шли мы гордо, потихоньку, Не скрываясь ото всех. И тебе скрипел вдогонку Смех старушечий, как снег...

Созданное поэтом психологическое напряжение свидания давало яркую вспышку чувств в страстном шёпоте любимой женщины: «Мой любимый! Мой желанный! На край света за тобой… Ненаглядный мой! Долгожданный мой! На пять лет опоздавший мой!»… Редко у кого из слушательниц не туманились глаза при чтении этого стихотворения, да и не только этого. Борис «распечатывал» души своей искренностью и мастерством передачи спектра настроений, к тому же, он обрамлял чувства умело подобранными словами донского говора, давая точную адресную привязку сюжетов. И это обстоятельство роднило его с читателями, которым были адресованы стихи.

Язык стихотворений, их дух, колорит, музыкальность, близость к донскому фольклору, всё было узнаваемым, заставляющим душу трепетно откликаться на родной мотив. В тот период в поэтической форме никто не писал о казачестве так широко и пристрастно, может быть, после расстрела павлодарского казака-поэта Павла Васильева было боязно браться за тему, а, может быть, и областные идеологические ретрограды сдерживали творческие порывы авторов? Ведь мне уже много позже довелось услышать от заведующего отделом поэзии журнала «Дон» Даниила Марковича Долинского, что я уподабливаюсь «казакоманам», пытающимся идти пятками вперёд с головой, обращённой назад.

«Так очень неудобно вам будет в современной литературе, — говорил русскоязычный наставник, — казачество не имеет будущего». Видимо, по этой причине у Бориса первые книги вышли не в Ростове, а в Москве?.. К счастью, это обстоятельство помогло Борису Куликову, минуя «подготовительный разряд», сразу же занять серьёзное место в областной писательской организации и внести значительный вклад в изображение истинного, а не камуфлированного под «маде ин советико» образа земляков, что сняло «табу» с темы и способствовало появлению многих оригинальных произведений о казачестве других авторов.

Таким я узнал его в пору своего литературного школярства. Узнал и принял как истинный талант, у которого незазорно было поучиться поэтическому мастерству, чувству слова и ярости жизни.

Наша первая очная встреча была мимолётной и, скорее всего, для него ничего не значившей, но в моей душе она оставила памятный отпечаток. В восьмом классе я впервые послал в районную газету «За изобилие» несколько своих стихотворений. К сожалению, ничего из написанного в те годы не сохранилось, видимо, из-за малой художественной ценности, но несколько строчек запомнились, потому что именно их отметил Борис Куликов. В редакции, куда мы пришли с отцом — давним автором газеты, меня немного пожурили за присланную подборку, скорее даже не за сами стихи, а за их настроение. Его сочли упадническим, не свойственным юному комсомольцу.

Кажется, рецензентом был Виктор Сухоруков, впоследствии не единожды поддерживавший мои юношеские опыты, но тогда не принявший грустной музы. Наверное, его доводы были не слишком убедительны, во всяком случае, отец их не поддержал и сам предложил мне обратиться к авторитетному мнению Бориса Куликова. Благо, Борис тоже оказался в редакции. Борис Николаевич без лишних разговоров взял несколько тетрадных листиков, исписанных прилежным каллиграфическим почерком, и, как мне показалось, слишком быстро пробежал их глазами. Потом озорно глянул на отца и сказал фразу, обдавшую меня жаром:

— Алексеич, а ведь сынок вполне может обскакать тебя… Вот послушай, какие славные строчки: «Только осень рыжеволосая всё тоскует, таскаясь по двору». Здесь – и образ сквозной, и звукопись… Пиши, Валерик, и меньше слушай советов. Пиши, как пишется. — И он протянул мне тетрадные листы и свою крепкую ладонь, вовсе не похожую на руку интеллигента.

Домой я возвращался на крыльях счастья — настоящий поэт понял меня, не стал говорить ерунды о юношеском задоре и энтузиазме, о светлом будущем, к которому ударными пятилетками торит путь страна… Сказал главное — «пиши, как пишется». А это значит: если грустно на душе — грусти, весело — шути, радуйся. Только не лукавь с собой, не насилуй душу, не твори в угоду кому-то.

Всю свою последующую творческую жизнь я старался придерживаться мудрого совета моего земляка, хотя добиться этого было весьма непросто, особенно в армейской среде. Однако, с того памятного дня я всецело вверил свою душу Музе, и она одна стала для меня и путеводной звездой, и учителем в школе, и замполитом в армии…

Через год мне пришлось уехать из родных мест в Казахстан. Для некоторых педагогов в хуторской школе я оказался трудным учеником, никудышным комсомольцем. И, чтобы не нагнетать напряжённые отношения, исчез «с глаз долой, из сердца вон».

Я уехал, а корни моей души остались на Дону. Тоска по всему родному и далекому обострила чувства, стала двигателем творчества. И хотя после окончания школы я поступил не в гуманитарный ВУЗ, а в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, моя степная Муза все равно являлась ко мне по асфальту строевого плаца, сквозь кирпичные стены казармы и шептала, шептала заветные слова. Я записывал их в блокнот, который всегда носил с собой в полевой сумке, назвав его «Мальчишки в алых погонах».

К счастью, мои курсантские отпуска совпадали со временем проведения ежегодного Дня поэзии и музыки в городе Семикаракорске, который устраивался по инициативе «Клуба любителей прекрасного» в последнюю субботу августа. Дата эта выбиралась не случайно… Хотя райкомовское начальство объясняло её, связывая с окончанием уборочной страды, праздником урожая, изобилия плодов и т.д., завсегдатаи КЛП знали, что возник он (в прямом и переносном смысле) благодаря дню рождения Бориса Николаевича Куликова. Мой славный земляк силой таланта и обаяния притягивал, подобно мощному магниту, многих известных литераторов и артистов из Ростова, Волгограда, Москвы и других городов СССР. К тому же, пока был в силе и здравии Виталий Александрович Закруткин (самый известный на Дону, после М.А. Шолохова донской прозаик), живший в станице Кочетовской, он тоже зазывал на районный праздник высоких гостей.

Какие только звёздные имена ни звучали на наших скромных концертных площадках: Клара Лучко, Михай Волонтир, Егор Исаев, Владимир Солоухин, Николай Рыбников, Алла Ларионова, Григорий Пономаренко, Нонна Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Татьяна Самойлова, Виктор Боков, Анатолий Софронов, Владимир Цыбин, Владимир

Фирсов, Борис Примеров… Это далеко не полный перечень, извлечённый из глубин памяти.

Где бы ни приходилось мне скитаться, я рвался на эти праздники, всеми правдами и неправдами договариваясь с начальством, а иногда и помимо его воли. Ибо не было для меня студии более значимой, чем общение в именитом кругу профессиональных литераторов и деятелей искусства.

Именно об этой «пагубной страсти» говорится в моём стихотворении «Самовольщик», написанном в 1978 году:

Мой жребий брошен - быть беде. Освободившись от мундира, Спешу по суше и воде Услышать дружескую лиру. Меня влекут к себе стихи Через заборы полковые. Стихи обманчиво тихи, Как молнии догромовые. И я готов – Хоть к черту в пасть, На гауптвахту, Вон из кожи!.. Но эта пагубная страсть На воскресение похожа.

Позже, в пору учёбы в Литературном институте имени А.М. Горького в Москве и службы в журнале «Советский воин», я стал реже бывать на традиционных праздниках в Семикаракорске, но при каждом приезде домой обязательно, хоть на часок, наведывался к Борису Куликову. Его творчество и размышления о жизни, литературе, истории, политике остро интересовали меня до последнего дня нашего общения, и, думаю, во многом определили мой мировоззренческий фундамент и творческую индивидуальность.

Память о наших эпизодических встречах представляется мне пёстрой абстрактной мозаикой, в которой высвечивается то одна, то другая грань его могучей и многомерной личности. В этих всполохах ностальгической памяти я вижу его разным: счастливым, разудало-раздольным в зените творческого расцвета и успеха, когда книги его разметались в одночасье с прилавков (а подчас из-под прилавков) книжных магазинов, а в клубах, где он выступал, не хватало места всем желающим, и люди стояли в проходах, в вестибюле, лишь бы хоть одним глазком увидеть своего любимца, услышать его немного сипловатый, прокуренный голос.

Вижу его яростным и непримиримым бунтарём и правдолюбцем, вступающим в схватку с партийными бонзами и районным бюрократическим аппаратом, когда ему заламывали руки и затыкали рот охранники номенклатурного коммунизма. Вижу в Центральном доме литераторов в Москве, научающим расхамившегося Евгения Евтушенко уважать присутствующих собратьев по перу. «Аргумент» оказался настолько сильным, что в руке Бориса остались только обрывки рубашки эпатажного поэта…

Вижу рослого, кряжистого, чубатого, остроглазого, с крылатыми бровями, копнистыми усами, не отмеченного генным увяданием яркого представителя нашего степного края. Таким его увидел и режиссёр Алексей Салтыков, когда пригласил сниматься в главной роли в историческом фильме «Емельян Пугачёв». Правда, после долгих и бурных пересудов среди киношников роль эта досталась известному актёру Евгению Матвееву, а Борис снялся в более скромной роли соратника Пугачёва атамана Андрея Овчинникова.

В нём был заложен и рвался наружу природный артистизм, покорявший любую аудиторию. Он ничего не делал и не говорил бесцветно, монотонно и безразлично. Вообще не умел быть занудой и безразличным человеком. Чувства фонтанировали в нём, очаровывали и завораживали слушателей, а порой и несли Бориса, как горячего необъезженного дончака, сбросившего всадника. О себе он не думал в эти моменты.

Помню, как сидели мы в семикаракорском кафе на берегу донской старицы, за столиком — Борис, Владимир Солоухин и я. Борис с азартом рассказывал киношные байки, между делом опрокидывая гранёные стаканы с водкой и закусывая «курятиной» — табачным дымом. Я вначале увлечённо слушал комичные истории о приключениях известных актёров и актрис, а потом заволновался — рассказчик совершенно не закусывал, в то время как мы успевали сочетать приятное с полезным. В конце концов выдержка моя кончилась, и после очередного наполнения стаканов, я накрыл стакан Бориса ладонью и предложил:

— Сначала закуси. Ты же ничего не съел за весь вечер.

— Разве? — удивился Куликов и ткнул вилкой в тарелку с деликатесами. Он на самом деле был так увлечён разговором, что на ужин совершенно не отвлекался.

На мой жест неожиданно отреагировал Владимир Солоухин, хитро улыбаясь и окая, он иронически произнес:

— Валерий, ты никогда не будешь классиком… У тебя слишком развито чувство меры…

— У Бунина тоже было развито чувство меры, — ответил за меня Борис,— но классиком он стал и в поэзии, и в прозе… Все дело в таланте — есть он или нет. И вкалывать нужно изо дня в день, а не носиться с каждой строчкой, как дурень с торбой.

Разговор как-то сам собой перешёл на тихих лириков и громких трибунов. Эта тема всегда волновала Бориса, ведь его в ряде статей упрекали за излишнюю пафосность и публицистичность отдельных стихотворений, да и сам он с иронией писал в «Казачьем духе» про декларативность, «за кою критики бранят». Кем же он был на самом деле в поэзии: публицистом, фольклористом, эпиком, лириком?.. Он органично сочетал в себе все эти

направления поэзии. Прекрасно чувствовал ритмику стиха, доводя ее до лучших фольклорных образцов донских песен, когда музыка буквально рвется из стиха, заставляя ноги идти в пляс:

...Но вдруг гармонь! И вздрогнут потолки. И вроде грусти не было нисколечко. Ударят плясовую казаки - Аж зазвенят степные колокольчики! Гром ладош. Топот ног. Плеск одёженьки! Сам плясать не пойдёшь - Пойдут ноженьки! "Ой, ходи, ходи, ходи Да похаживай, Да на ноги не гляди, Под гармонь подлаживай!.."

Мог, следуя настроению и творческой самозадаче, стать трибуном и с жаром публициста саркастически написать:

Пришёл поэт на площади, эстрады. Стихом пришёл в тома и буквари. Дельцам и поэтическим кастратам "А ну, посторонитесь!" говорит...

Присутствовал в нём и дар эпика — Борис успешно сделал литературный перевод древнерусской поэмы «Задонщина», написал поэму о Пугачёве. Но, сокрытая от стороннего глаза, нежная и ранимая душа его в минуты наивысшего творческого вдохновения являла на свет прекрасные образцы истинной лирики. Вот одно из таких стихотворений, ставшее чудной песней, исполняемой известной артисткой Людмилой Мальцевой:

Над тихой заводью реки Роняли гуси крик прощальный, И сиротливо и печально Им отвечали тростники. Устало лето догорало Костром багряным сентября... По гибким лозам краснотала Стекала алая заря. И было столько тяжкой грусти В природе русской, Что когда Роняли крик прощальный гуси, Стонала чёрная вода. Ей откликались дол и веси, Дрожал березовый опал. И голос запоздалой песни За волглым лесом умирал.

Такому стихотворению подивился бы и сам Иван Алексеевич Бунин и написал бы о нём добрый отзыв для ведущих литературных журналов страны, оповещая любителей изящной словесности, что живёт среди них в далекой русской глубинке чуткий уловитель гармонии Вселенной — поэт из станицы Семикаракорской Борис Куликов, и сам Господь внимает его чудному слогу…

Нельзя сказать, что его творчество замалчивалось. О поэтических и прозаических книгах Бориса заинтересованно писали Егор Исаев, Анатолий Калинин, Виталий Закруткин, Дмитрий Алентьев, некоторые другие собратья по перу. В Москве и Ростове вышло более двадцати его книг. Но официальная критика, кормящаяся возле литературного «фарватера», упорно обходила вниманием его новые журнальные публикации и вышедшие в свет книги.

К сожалению, в русской критике с рапповских времен возобладали тенденции пренебрежительного отношения к продолжателям классических традиций в поэзии и прозе. Как правило, в разряд обсуждаемых попадали авторы формальных изысков и любители эпатировать читательскую аудиторию дурно пахнущими фактами отечественной истории или жизни известных личностей.

Борис ничего общего со словесными эквилибристами и подглядывателями в замочные скважины не имел. Он был кровь от крови и плоть от плоти своего народа, его многовековой культуры, духовных традиций. И поэтому ничего не изобретал и не конструировал в своих произведениях, а только в меру данного свыше таланта подбирал слова, будто краски, чтобы выделить из глубин народной жизни и людских характеров те главные качества, которые возвышают людей, делают человека человеком, а не просто мыслящим животным. Эти слова-краски были и радужными, и сумрачными, веселили и печалили, но они не были искусственными, привнесенными из реторт литературных алхимиков. Все у него было естественно, буйно и многоцветно, как в самой природе, откуда он и брал свои сюжеты и краски. И единение писателя с природой было настолько органичным (особенно в прозе), что порой, при чтении его повестей, казалось, что он понимает все живое на земле, как себя самого.

Вот небольшой отрывок из повести «Облава»: «Ослабли, отступили крещенские морозы, угомонились на время стужие январские вьюги… С первыми влажными юго-западными ветерками прилетел в степь легкомысленный февраль. Тёплым снежком взломал льдинки в балках и

лужицах, взрыхлил жесткий наст, смахнул с кустиков полыни и типчака прозрачные сосульки.

Небо днем было грязно-бурое, ветреное, к вечеру оно опадало на землю мокрым снегом. К ночи затягивалось в сине-желтое, дырявое от звёзд полотно.

Нет, не пришла с февралем настоящая весна. Долго ещё корням трав, иззябшим птицам, корявым стволам одиноких карагачей, колючим кустам терновника дожидаться ласкового тепла. И всё же в оттаявшей, пусть немного, почве начали бродить соки жизни, где-то в буераке успел промыть ледяную корку степной ручей, глубоко в земле, в тёплых норах, беспокойно заворочались сурки, суслики, боясь проспать приход настоящей весны; пугливо озираясь, вытаптывали ямки в потаённых местах отяжелевшие зайчихи; беспокоилась лиса, обнюхивая старые барсучьи норы; в заносах перекати-поля начали игры мышки- полевки».

Кому из столичных лауреатствуюших богемщиков под силу написать так о донской степи, непридуманно и любовно рассказать о каждой былинке, о каждой живой твари, населяющей эту не очень щедрую солончаковую землю?! Ответ наверняка всем известен — никому, кроме родившегося здесь и прожившего здесь всю жизнь не обывателем-верхоглядом, а любящим непраздным сыном, в душе которого, как в капле росы, отразился весь вешний мир.

Душа Бориса Куликова была связана миллионами невидимых нитей не только со своими земляками и родной природой, но и с теми, кто жил и творил задолго до него. Отсюда такое пронзительное понимание писателем ответственности за наше земное бытие и такое трогательное внимание к «братьям меньшим», одушевление их существования, как бы перевод на язык человеческих эмоций и пониманий.

Только совершенно невдумчивый читатель не поймёт этого одушевления во взаимоотношениях дикой волчицы и дворового пса Цыгана из повести «Облава»: «С приходом февраля пёс почувствовал резкую перемену в поведении своей подруги. Она, когда он пытался приласкать её, всё чаще злобно щерила зубы, а то и кусала, не как раньше, а больно, строго. От неё не шла теперь та заставляющая трепетать сердце и наполняющая всё тело страстным желанием волна, но пёс еще надеялся на чудо: она изменится, и все пойдёт опять по-прежнему…

Короткие февральские дни сменяли длинные тёмные ночи. Все они были однообразны: бесконечная беготня по степи, поиски пищи и поиски еще чего-то, о чём пёс не имел представления.

Теперь волчица, если удавалось поймать зазевавшегося зайца, ничего не оставляла псу, отгоняла его злобным рычанием. Он отощал, лоснящаяся некогда шерсть запаршивела, свалялась в колтуны…

Однажды ночью волчица снова привела его в терновую балку. Она долго носилась между кустами, что-то вынюхивая. Наконец в глухой, занесённой листьями и степными травами ложбине, под старыми корневищами, стала рыть землю…

Думая, что подруга нашла зайца. Цыган подбежал к ней, хотел понюхать след, но она вдруг полоснула его острыми клыками по левой лопатке. Такой боли он никогда раньше не испытывал. Взвыв от обиды и ярости, Цыган отпрыгнул. Глаза волчицы победно блеснули, она укусила его ещё раз, и тут он не выдержал. Зверь, проснувшийся в нём, был страшен. Этот зверь забыл, что перед ним его подруга, мать его будущих детей. Для зверя волчица была дерзким обидчиком, которого следовало проучить.

Рыча, он сшиб ее могучей грудью и сразу же схватил за жёсткую глотку. Опрокинутая навзничь, волчица, прижав лапы к брюху, защищая от него ту жизнь, что он заронил в неё, не сопротивлялась. В её чёрных, мокрых от слёз глазах плавали неясные февральские звёзды. Рыча, он глядел сверху в эти глаза, которые любил когда-то вылизывать, в которых видел тепло и ласку. Теперь в них плескалась обречённость, готовность покориться его силе и отчаянная мольба не убивать её.

Он почувствовал, как его клыки прокусили ей кожу и в рот хлынули солоноватые струйки её крови. Мольба в её глазах становилась всё отчаяннее, всё безысходное. Звёзды, увеличиваясь в размерах, студенисто растекались и выкатывались на длинные щёки.

Он отпустил её. Волчица, покачиваясь, встала, постояла так, понурив голову, потом тяжело подошла к начатой норе и принялась медленно рыть.

Больше она не обращала на него внимания, хотя Цыган подходил к ней, нюхал, лизал прокушенную шею. Она лишь мелко вздрагивала, затравленно щерилась и продолжала рыть.

К полуночи выглянула неровная, щербатая, как случайный степной булыжник, луна. Пёс сел на бугре, прямо над волчицей, задрал морду в небо и завыл. Выл он по сгубленной свободе, с которой расставался навеки, по проклятой доле, выл потому, что понял: больше не может оставаться в этой безразличной мертвенной степи со странной своей подругой. Выл потому, что оставлял её, а она только слушала, понурясь, и медленно вздыхала…»

Это не простая беллетристика — бесхитростное следование факту или раскручивание сюжета через действия персонажей. Это проза мастера, умеющего наэлектризовывать описываемое психологическими токами, создавать второй план и через, казалось бы, малосущественное частное явление в жизни, как принято считать бездушных тварей, подниматься до трагедийных вершин человеческой чувственности.

После таких произведений многое в душе преломляется, высвечивается в ином неожиданном свете и ракурсе, и мир природы, и человек, царствующий в нём, начинают видеться совершенно иначе, будто в рентгеновских, насквозь пронизывающих лучах. Борису был дарован талант такого видения и чувствования. Наверное, именно поэтому он, читая одну из ранних моих поэтических подборок, выделил среди наиболее удачных произведений стихотворение «Сапёр»:

Каждый день я вижу старика, За руку ведёт его мальчонка. Тянутся за ними облака, Волочится ветер им вдогонку. Ветеран, ослепший на войне, Открывает внуку тайны света, По каким законам в тишине Кружит разноцветная планета. Но тревожит память старика, Вкруг него – Опасный неприятель... Вытянута длинная клюка, Будто боевой миноискатель.

Как всегда, он сказал не много лестных слов, а одну, но ключевую фразу: «Поэт только так и должен видеть — насквозь, объёмно». То, о чём я догадывался интуитивно, было «накернено» в памяти навсегда.

Как я понял у гроба Бориса Николаевича, навсегда прощаясь со своим старшим братом по литературе и судьбе, его «зарубок» немало осталось в моей памяти. Это, прежде всего, рассуждения о русской «золотой жиле» в поэзии XX века, разрабатываемой великими «старателями»: Сергеем Есениным, Павлом Васильевым, Николаем Рубцовым, Алексеем Прасоловым, Юрием Кузнецовым; это и предчувствие будущих проблем казачьего возрождения и становления, половодьем разлившегося по всей России и принесшего на своих вешних водах немало пены и грязи; это и пророческие мысли о суперзадаче истинного писателя — врачевать души, «жить не по ненависти» (он так и назвал одну из своих самых болевых публицистических статей — открытое письмо Виктору Астафьеву, опубликованное в газете «День»); это и пример самоотверженного труда, ранения над строкой даже в самые кризисные моменты жизни (я приходил к нему в московские клиники, когда врачи буквально удерживали писателя на краю могилы едва болезнь отступала, Борис тут же принимался за работу над рукописями… и роковой инсульт случился у него от переутомления во время работы очередной статьей на животрепещущие темы); это и неуёмная жажда познания истины, с которой он изучал Библию, Евангелие, иные теософские источники, слушал специально для него привезённого мною из Москвы народного целителя, поставившего ему точный диагноз всего «букета» болезней и определившего их причинно-следственную связь… Борис удивлялся осведомленности и ясновидению эзотерика, но сказал в ответ своё сокровенное: «Поверю, если пойму, как вы это делаете…»

В этом максимально выразилась суть его характера — всё примерять на себя, пропускать через сознание, в крайнем случае — через интуицию, ничему не верить слепо… Он был одним из лучших сыновей своего времени — эпохи материализма и индустриализации. Теоретически знал, что «эго», то есть разум, занимает треть мозга человека, а «суперэго», то есть подсознание — две трети, но считал человека венцом творения природы и даже Иисуса Христа принимал, как великого учителя, а не Сына Божьего. Но кто может бросить в него камень за это, тем более что по большому счету Борис Куликов стремился соответствовать заповедям Христовым — не предавал, не воровал, не убивал, любил и ближних, и дальних…

Со смертью Бориса Куликова я вдруг ощутил наступившее духовно-эстетическое удушье, обеднение творческой атмосферы родного Дона. Поблекли и съёжились до районного масштаба ежегодные праздники поэзии и музыки, ослабло притягательное обаяние степного казачьего городка Семикаракорска, потерявшего своего самого яркого и неравнодушного жителя и певца. Думаю, что подобное ощущение пережил не я один. В райцентре, в области, в столице многие, наконец, поняли истинную цену личности, дарования и такой короткой, неожиданно оборвавшейся жизни Бориса Куликова.

Вечер его памяти, прошедший через год в Центральном доме литераторов в Москве, собрал полный зал почитателей творчества донского писателя и звёздный венок выступавших друзей и коллег. Редакция журнала «Роман-газета» совместно с Союзом казаков России вручили Владимиру и Марии Куликовым премию «Казачий златоуст», присуждённую их отцу посмертно за повесть «Поздние раки» и публицистику последних лет. Творческое наследие Бориса Николаевича было удостоено и одной из самых престижных российских премий имени М.А. Шолохова. Продолжают выходить книги славного семикаракорца, не пожелавшего изменить своей малой родине ни фактом земного бытования, ни фактом духовной прописки произведений. И я надеюсь, что те, кто знаком с прозой и поэзией Бориса Куликова или те, кто откроет это имя для себя, уже никогда не забудут его восторженную степную песнь, оставленную для любящих отечество потомков.

Валерий ЛАТЫНИН