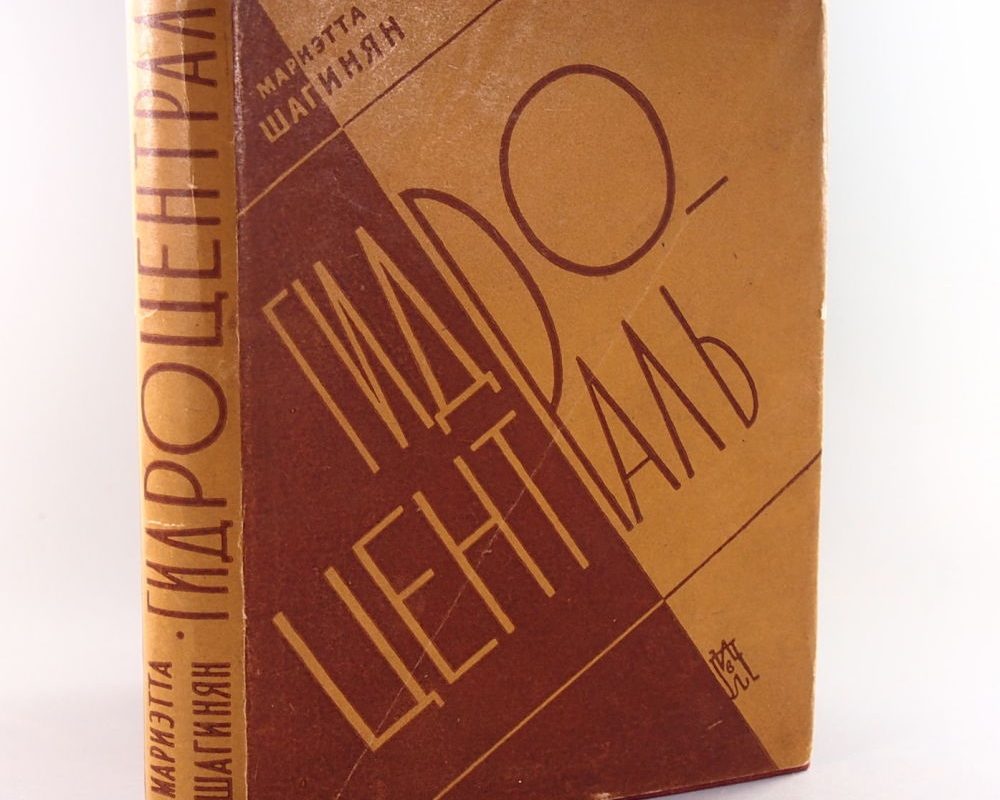

В череде классических, «учебниковых» соцреалистических романов есть книга Шагинян «Гидроцентраль». Возможно, кто-то так и не «распаковывал» в личной библиотеке (не той что на полке, а в «прочитанном») эту «отраслевую литературу» – доверившись оценкам периода перестройки, а затем постмодернистского «переосмысления». Не было ничего хуже штампа «соцреализм» в 90-х, когда ещё небольшими тиражами выходил интеллектуальный хлам производства Сорокина, а затем и Пелевина.

Эта тенденция в прозе (её позже назвали русским постмодернизмом) складывалась у нас на глазах. Первые тиражи Сорокина, ещё в книжной лавке «19 октября» я помню, чёрно-белые такие были обложечки «Романа» и «Нормы», мягкий картон. Так вот: если Пелевин-то прятался от прямого разговора с современником (что нормально для постмодерниста – чтоб «не испортить дискурс»), то Сорокин охотно и прямо высказывался о соцреализме. И для меня его отвращение было наилучшей аттестацией – доказательством от противного.

Сорокин, ощутив вкус славы и денег, получив каких-то премий, помню, в гостях у Виктора Ерофеева на «Апокрифе» говорил:

«Работая в журнале «Смена» я мечтал завести топор, чтобы прорубаться сквозь толщи бесталанного соцреализма, так было его много и так было низко литературное его качество».

Он в отделе писем, видимо, работал… Их «Голубое сало», «Чапаев и пустота» вот на таком и нарастало – как своеобразный химикат, способный проедать бумагу и мозги. Кислота – во всех смыслах. При показном поклонении того же Сорокина Набокову – торчала собственная бесприютность, беспочвенность.

Познакомившись с этой прозой, я, например, чётко понимал, как ничтожна амплитуда их воображения и погружения в действительность – вся их функция сводилась к злому послесловию, похмелью. Эти аппетиты непутёвой интеллигенции были вскоре удовлетворены, Чапаева «утилизировали», осталась пустота. И политическая ориентация того же Сорокина мало кого интересовала, хотя он пытался быть антисоветским, антисоциалистическим в максимально ярких позах. Но поз не видно в пустоте – а они существовали и существуют сейчас, уменьшаясь, только на фоне соцреализма, как его отрицание, отрицание вместе с Эпохой.

И вот на фоне их клиповой бедности по части целостности обзора современности, по части «заразительности» собственной картины мира (если таковой не считать наркотические бредни Пелевина) – я и открыл для себя соцреализм. Воистину, не было бы этой некритически идеалистской критики, не заинтересовало бы критикуемое.

«Бруски» Панфёрова, «Соть» Леонида Леонова, «Время, вперёд» Катаева, «День второй» Эренбурга, «Василиса Малыгина» Коллонтай – вот это была проза, вот это было открытие! Бедности языка и «литературного вещества», на что напирал Сорокин, там и в помине не было, а пресловутый соцзаказ имелся на невидимом, внутреннем уровне. Да и спутать меж собой ни одно из указанных произведений невозможно. Это, то есть 1920-30-е, было время очень талантоёмкого социалистического соревнования в литературе – которое одним штампом «производственный роман» не перекрыть, не накрыть. Но даже на этом, вполне выгодном фоне, «Гидроцентраль» Шагинян – выглядит ярче, особенно как-то выглядит.

Дурацкое понятие «женская проза» тут следует отбросить с первых строчек – негодные, устаревшие лекала! Не те события, не тот масштаб. Пойманный ритм Эпохи, не упускаемый её пульс автор рассматривает в таких подробностях, что иногда кажется, довольно бы. В романе с первых строк заметно именно то самое обострённое внимание к подробностям, к национальному колориту и характеру, которое якобы в те годы являл в своей прозе один лишь Набоков, а не соцреалисты. Я понимаю травму Сорокина-с-топором, но Набоков явно не единственный звонкий талантом голос русскоязычной прозы 1920-30-х – если взять в «Гидроцентрали» то же армянское застолье и умершего там с перепою старичка, тут Шагинян дала Набокову фору. Её почти сценический, драматургический артистизм, в котором иногда улавливается не просто Эпоха, но и её предшествие – вряд ли сравнится с чем-то эмигрантским. Предметы и чувства в её прозе осязаемы и избыточны порой. Тут точно Сорокин носу не подточит.

Не «широкими мазками», в чём всегда обвиняли соцреализм, а через индивидуальный мир героев Шагинян выходит к вопросам государственного и глобального масштаба, причём всё это в живой стихии того языка 1920-х и процесса переплавки судеб, что мелькает и в «12 стульях», и во «Времени вперёд», у триады соавторов Катаев/Ильф/Петров. Ирония, сатира, самокритичный смех – тут вплетены самим естеством будней, не вымучены, не потусторонни как у русских постмодернистов.

Герои на стартовой линии, говоря сегодняшним языком, маргиналы, безработные аутсайдеры, осаждающие биржу труда… Но Эпоха – «уважает, даёт работу». И всё дальнейшее повествование есть ни что иное, как неистребимая постмодернистским стёбом и «подземным хохотом» постсоветского небытия летопись трудовой доблести Людей с большой буквы. Обезоруживающая эстетов с топорами правда «пчёл трудовых», психологическая сложность их взаимоотношений в процессе сплочения коллектива – неподъёмная для постмодернизма в принципе. Так что читайте Шагинян, а Сорокина с его совокупляющимися клонами Хрущёва и Сталина не читайте: деконструкция менее интересна, чем конструирование тех «машин удивительных», что до сих пор удивляют человечество и дают нам свет, тепло… Интересна именно с человеческой стороны.

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

Спасибо! Интересно и хорошо.

Только бездарный и бесталанный — не синонимы. У Сорокина ошибка, поправьте. Бесталанный — невезучий значит.